SALON DU BON 2025 : Ils ont mis le goût en liberté

La semaine dernière, la Grande Halle de la Villette s’est transformée en territoire libre du goût. Le Salon du Bon a rassemblé artisans, chefs, rêveurs et curieux autour d’une idée simple : faire du goût une affaire de partage, de mémoire et de justice. Trois jours de cuisine vivante, de gestes vrais, de récits qui réchauffent. Par Abdellaziz Bakiz

Photos : Salon du Bon/KBSP/DR

Le goût comme lien, le salon comme refuge

Ce n’était pas un salon, c’était un souffle. Un lieu où le pain parlait d’enfance, où le fromage avait des humeurs, où chaque plat racontait une histoire. Dès l’entrée, les visiteurs étaient happés par l’odeur du pain grillé, les rires des enfants, les voix des artisans. On ne venait pas pour acheter, mais pour comprendre. Pour rencontrer. Pour se laisser toucher. Les stands ressemblaient à des cabanes ouvertes. On y croisait des boulangers qui parlaient de pluie et de patience, des fromagers qui caressaient leurs meules comme on caresse un visage aimé, des céramistes qui façonnaient des bols comme on façonne des souvenirs. Chaque geste avait du sens. Chaque bouchée, une mémoire.

Des cuisines sans murs, des émotions sans filtre

Sous les verrières, les cuisines débordaient. Elles n’avaient pas de frontières, juste des voix. Un vieux monsieur tournait son bouillon avec la lenteur d’un poème. Une jeune femme racontait son miso comme on raconte un sous-bois après la pluie. Un artisan tendait un morceau de saucisson et disait : « Le goût, c’est comme une langue, ça s’apprend. » Et tout le monde apprenait. À écouter. À sentir. À se souvenir. Parce qu’une madeleine pouvait faire pleurer. Parce qu’un pain noir réveillait une enfance. Parce qu’un potimarron chanté consolait mieux qu’un discours.

Photos : Salon du Bon/KBSP/DR

Le Bouillon du Bon, cœur battant du salon

Au centre, le Bouillon du Bon servait des plats sans prétention. Une soupe de potimarron veloutée comme une chanson douce. Un pain croustillant comme un secret bien gardé. Un serveur essuyait une table et disait : « On ne triche pas avec l’émotion. » Pas de dressage sophistiqué. Pas de jargon. Juste le goût, brut, sincère, qui faisait vibrer.

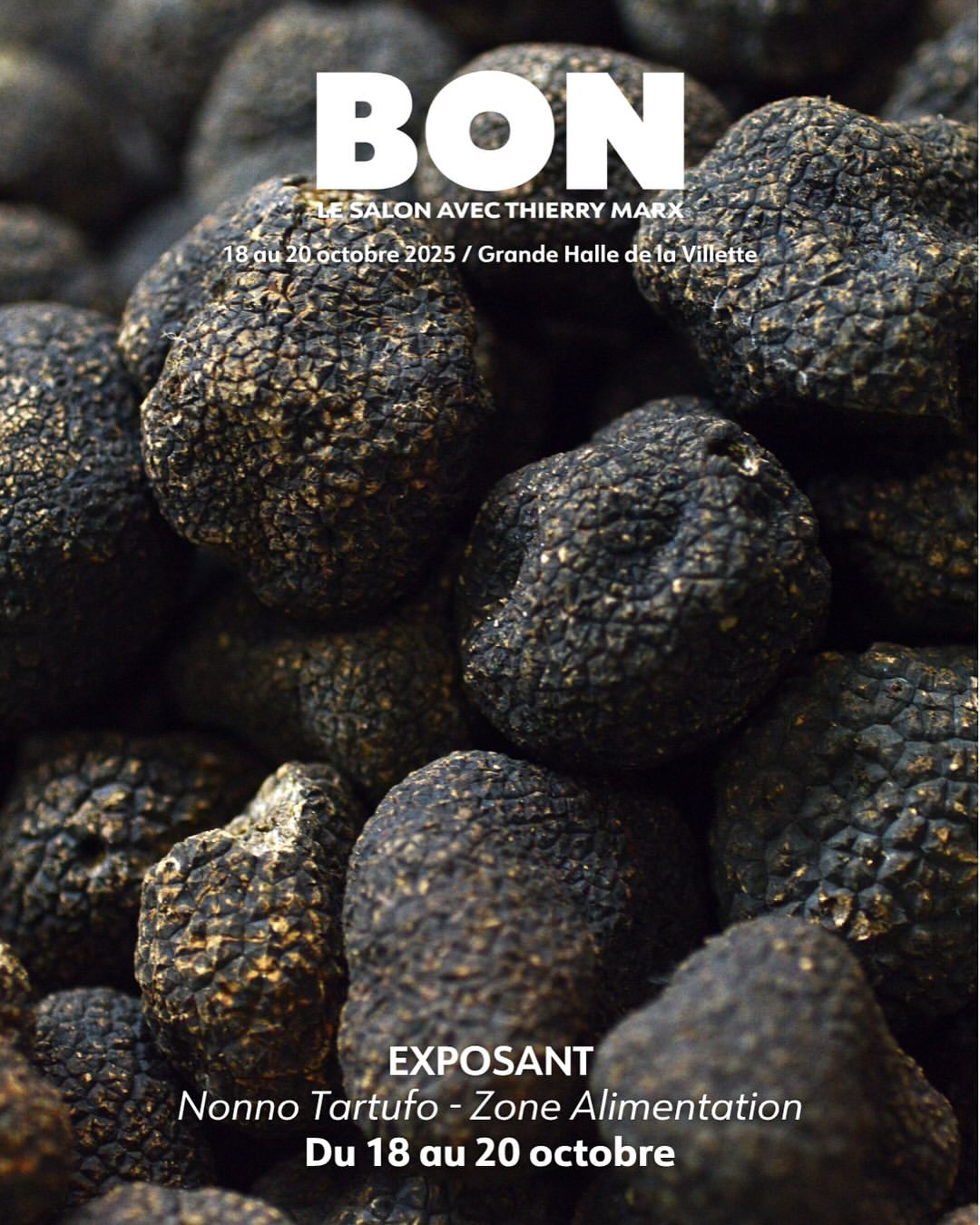

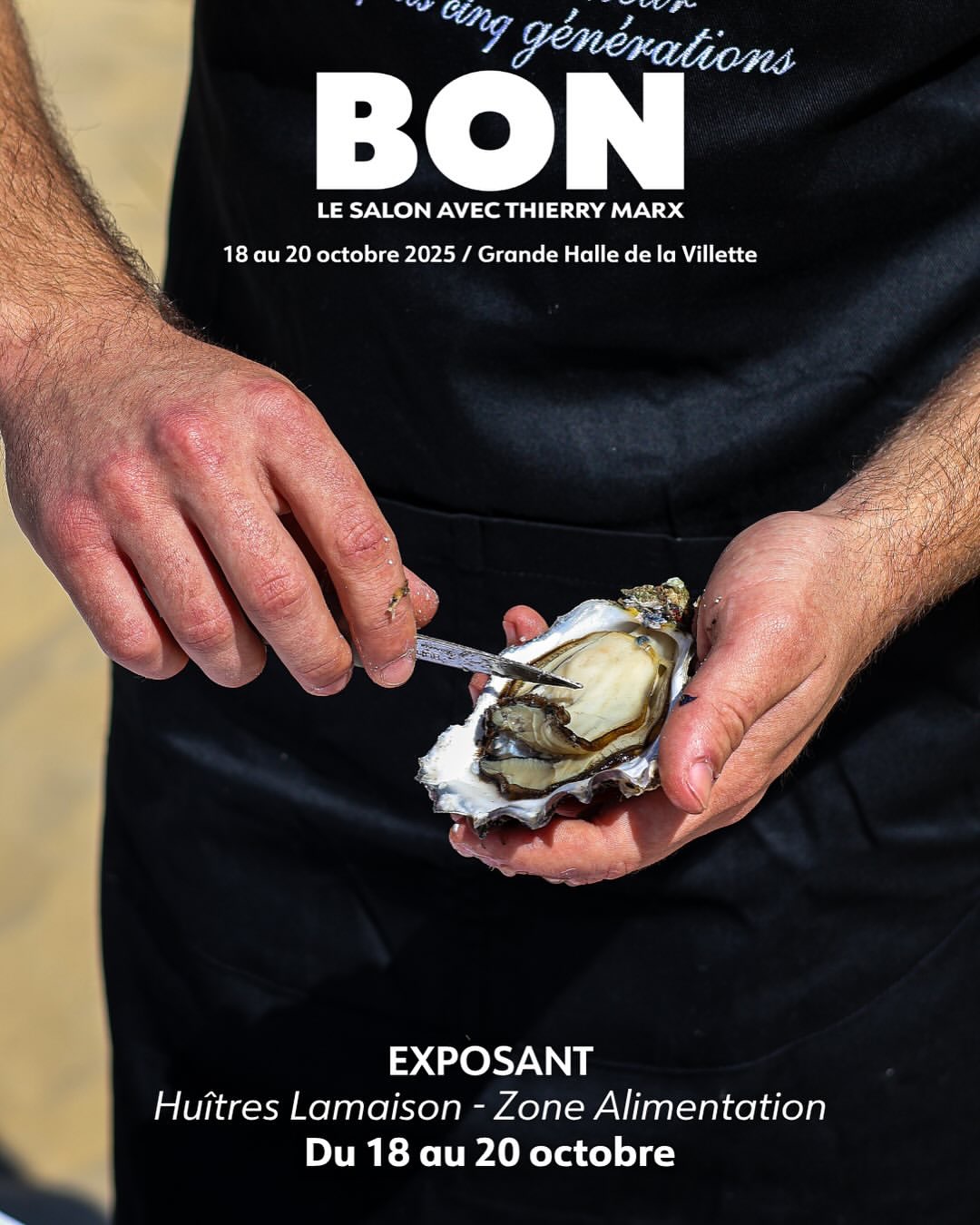

Des artisans debout, des produits qui parlent

Ils étaient là, debout, comme des résistants joyeux. Ceux qui fermentaient, qui pétrissaient, qui réinventaient. Chez Accent, les bouteilles consignées racontaient cinquante voyages. Leurs limonades pétillaient de convictions. À côté, les fromages étaient exposés comme des portraits de famille. « Chaque meule a son caractère, ses humeurs. Comme nous. » Ici, le bon n’était pas un luxe. C’était un droit. Une manière de dire non à ce qui abîme, oui à ce qui relie.

Photos : Salon du Bon/KBSP/DR

Thierry Marx, le goût comme engagement

Parrain du salon, Thierry Marx incarnait cette philosophie. Enfant de Ménilmontant, maître des cuisines japonaises, pionnier de la cuisine moléculaire, il avait passé sa vie à désapprendre pour mieux comprendre. « Le goût, c’est comme une équation : il faut accepter de ne pas tout contrôler. » Son risotto sans riz ? Une tendresse provocante. Son école, Cuisine, Mode d’Emploi(s), une main tendue à ceux que la société oublie. « Le bon, sans le juste, c’est du vent », disait-il. Et le vent s’était calmé.

Le goût comme résistance, le salon comme manifeste

En repartant, les visiteurs emportaient des sacs pleins, de fromages, de confitures, de rêves. Mais surtout, ils emportaient une certitude : le bon n’était pas une étiquette, c’était un combat. Contre l’uniformité. Contre l’oubli. Contre l’idée que bien manger serait réservé à une élite. « Quand vous croquerez dans une pomme, souvenez-vous : derrière ce croquant, il y a des mains, des choix, une histoire », glissait une productrice en serrant une dernière main. Le Salon du Bon n’avait pas vendu de produits. Il avait libéré le goût. Et ça, c’était rare.