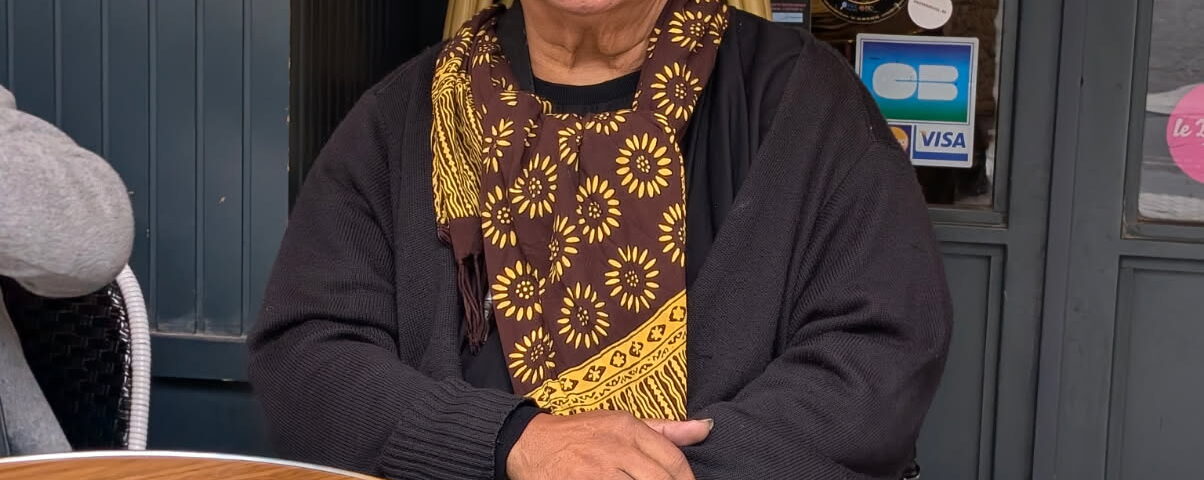

MUSIQUE : Jenny Bel’Air, la nuit dans les veines

Il y a des êtres qui ne brillent pas, ils sont incandescent. Jenny Bel’Air n’a jamais eu besoin de lumière : elle l’a toujours portée en elle, comme une fièvre douce, comme une vérité qu’on ne peut pas éteindre. Elle n’a pas traversé les nuits parisiennes. Elle les a habitées. Elle les a rendues vivantes. Par Josselin Guichard

Elle arrive, et tout change

Dans les années 70, Paris cherchait son souffle. Les trottoirs étaient mouillés de rêves inachevés, les regards se croisaient sans se reconnaître, et les corps tentaient de s’inventer une place. C’est là qu’elle est apparue. Pas comme une apparition. Comme une évidence. Jenny ne faisait pas son entrée. Elle faisait basculer le décor. Elle ne demandait pas l’amour mais le provoquait.

Le Palace son royaume en « physio-thérapie »

Au Palace, elle ne tenait pas la porte. Elle tenait le rythme. Elle était physionomiste, oui, mais surtout alchimiste. Elle lisait les visages comme on lit les cartes. Elle sentait les intentions avant les mots. Avec son boubou africain, ses gestes précis, ses silences éloquents, elle était la gardienne d’un temple sans dogme. Elle ne triait pas les gens. Elle accueillait les âmes. Le Palace n’était pas une boîte. C’était une scène. Une utopie. Un refuge pour les identités en friche. Travestis, punks, bourgeois en cavale, stars en chute libre… tous venaient chercher une permission d’être. Et Jenny, elle, leur offrait ce droit avec la noblesse d’une reine et la tendresse d’une mère sans jamais les juger. Elle protégeait et savait que certains soirs, dire non, c’était sauver une vie.

Enfance volé

Jenny n’est pas née dans les pages d’un roman. Elle est née dans les interstices. Fille d’une Guyanienne et d’un père fantôme, elle a grandi dans les marges, là où l’on apprend à survivre avant d’apprendre à vivre. Elle n’a pas eu d’enfance. Elle a eu des échappées. Et dans ces échappées, elle a sculpté une identité. Pas un masque. Une vérité. Elle s’est inventée comme on se reconstruit après un séisme. Elle a fait de son corps un manifeste. De sa voix, une arme. De sa présence, un abri. Puis la fête s’est assombrie. Le sida est arrivé comme une lame dans le dos. Jenny a vu ses amis tomber. Des étoiles filantes, fauchées en plein vol. Elle parle de génocide. Elle parle du bruit des graviers dans les cimetières. Elle parle sans larmes, mais avec une douleur qui ne s’efface pas. Elle n’a jamais touché à la drogue. Elle a vu trop de vies s’effondrer. Elle a tenu bon. Elle a continué à danser. À parler. À témoigner.

Photos : Josselin, Guichard/© Régine Abadia / La Huit Production / Jenny Bel’Air/ Films/DR

« On dirait que la boule disco leur est tombée sur la tête. »

Aujourd’hui, Jenny regarde la jeunesse avec un regard mi-doux, mi-acerbe. Elle voit les corps exposés, les regards absents, les fêtes sans âme. Et elle lâche, comme une gifle déguisée en sourire : « Maintenant, les filles sont à poil, pire qu’à Pigalle. On dirait que la boule disco leur est tombée sur la tête. » Mais derrière la pique, il y a une fidélité farouche. Une fidélité à la fête comme acte politique. À la nuit comme territoire de liberté. Au costume comme vérité. Jenny n’a jamais vu la fête comme une fuite. Pour elle, c’est une déclaration. Une façon de dire non. Non aux normes. Non aux silences. Non à l’effacement. Elle le répète encore, avec cette voix qui claque comme une porte qu’on refuse de fermer : « Défendre la liberté, la différence, la fête, la musique comme acte de résistance. »

Inspirante

Jenny Bel’Air ne cherche pas à revenir. Elle n’est jamais partie. Elle écrit, elle filme, elle parle. Elle veille. Elle inspire. Elle est là, toujours debout, toujours flamboyante. Elle est la preuve qu’on peut être tout ce qu’on veut, à condition de ne jamais s’excuser de l’être. Et quand elle dit : « Alors, on danse ? » Ce n’est pas une invitation. C’est un rappel. Que la nuit nous appartient. Que la vie est un bal. Et qu’elle, Jenny, en sera toujours la reine.